Le dimanche, mes coups de cœur

jazzistiques (élargis à des films, des livres, des pièces de théâtre…). Rencontres, visions surprenantes, scènes de la vie parisienne à vous faire partager... Suivez le blogueur de

Choc…

LUNDI 8 décembre

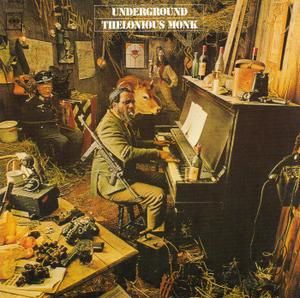

Une fois par mois, Antoine Hervé occupe la scène de l’auditorium de Saint-Germain-des-Prés pour nous

conter une belle histoire. Consacrée à Thelonious Monk (en résistant sur la pochette d’“Underground“, son dernier enregistrement Columbia), sa « leçon de Jazz » de décembre fut

riche en anecdotes. Musicien génial et fantasque, le pianiste ne faisait rien comme les autres. Il laisse environ quatre-vingts compositions et de nombreux enregistrements. Oncle Antoine raconte

Monk, insiste sur le danseur qui tourne autour de son piano ou sur lui-même, et explique sa musique, des thèmes très simples, mais construits avec des notes savamment décalées, des dissonances

calculées, des intervalles chromatiques (Monk’s Dream), des notes ou des accords « klaxons » assemblés pour leur sonorité.  Monk passait des heures devant son piano à les chercher et à les faire sonner. Certains thèmes

sont de simples accompagnements (Evidence). D’autres possèdent des mélodies inoubliables (‘Round Midnight, Ruby, My Dear). Antoine nous explique la complexité rythmique

des compositions monkiennes (Straight no Chaser et sa double structure rythmique). Il donne de nombreux exemples et joue le répertoire de Monk, les morceaux déjà cités, mais aussi le

très virtuose Trinkle Tinkle et le dissonant Little Rootie Tootie, sans oublier Think of One dans lequel Antoine introduit malicieusement le fameux thème de La

Panthère Rose composé par Henri Mancini.

Monk passait des heures devant son piano à les chercher et à les faire sonner. Certains thèmes

sont de simples accompagnements (Evidence). D’autres possèdent des mélodies inoubliables (‘Round Midnight, Ruby, My Dear). Antoine nous explique la complexité rythmique

des compositions monkiennes (Straight no Chaser et sa double structure rythmique). Il donne de nombreux exemples et joue le répertoire de Monk, les morceaux déjà cités, mais aussi le

très virtuose Trinkle Tinkle et le dissonant Little Rootie Tootie, sans oublier Think of One dans lequel Antoine introduit malicieusement le fameux thème de La

Panthère Rose composé par Henri Mancini.

MARDI 9 décembre

Soirée Paris Jazz Club (1 entrée = 4 clubs) rue des Lombards autour des artistes du label Cristal. Lenny

Popkin et Gilles Naturel occupent en premier la scène du Sunside. Les notes tendres et légères du saxophone envahissent l’espace comme des spirales de fumée bleue.

Lenny Popkin joue dans l’aigu du ténor. Son instrument sonne comme un alto, instrument qu’il a longtemps pratiqué, fasciné par le bop de Charlie Parker. Sa

version de Cherokee témoigne de la parfaite connaissance de son vocabulaire, mais Popkin remplace

l’urgence par le lyrisme, joue cool, son approche harmonique des standards n’en restant pas

moins audacieuse. La belle et solide contrebasse de Gilles Naturel assure un tempo immuable et respectueux. Psaume 22, une de ses compositions, mériterait d’être jouée

plus souvent. Dommage que les deux hommes communiquent si peu avec le public.

Mélanie De Biasio termine brillamment la soirée en nous faisant replonger dans les ballades planantes et évanescentes de son premier album. Les

tempos sont toutefois plus variés, les rythmes plus enlevés. Pascal Mohy mêle discrètement les

notes de son piano à celles du clavinet de Pascal Paulus qui apporte d’extraordinaires sonorités

électriques à la musique. My Man’s Gone Now de Gershwin devient ainsi une féerie presque orientale, impression renforcée par la flûte de Mélanie branchée sur une chambre d’écho.

Associée à la contrebasse d’Axel Gilain, la batterie de Dré Pallemaerts donne du tonus à la musique. Dré sent les rythmes avant de les jouer. Il offre de

l’assise aux morceaux, fait décoller les improvisations. La voix chaude et sensuelle de Mélanie greffe des mélodies sur cette musique très travaillée. Son charme perdure et

fascine.

MERCREDI 10 décembre

Entre la fin des années 60 et le début des années 80, Roger Corman produisit et distribua plus de

trois cents films parmi lesquels “Cris et Chuchotements“ d’Ingmar Bergman et “Amarcord“ de Federico Fellini qu’il fit connaître à l’Amérique. Il réalisa

également une cinquantaine de série B, des longs-métrages de science-fiction, de gangsters (“Machine Gun Kelly“), se faisant connaître en Europe par ses films fantastiques (“La petite boutique

des horreurs“) et ses adaptations d’Edgar Poe. On trouve actuellement sur les quais ou chez les Disc King, chaîne de magasins proposant des CD et des DVD neufs à prix cassés, un

film jamais distribué en France dont Corman était particulièrement fier, son préféré avec “The Trip“ et “Le masque de la mort rouge“. Réalisé en 1962, “The Intruder“ (BACH films) s‘attaque à un

sujet brûlant, les lois d’intégrations qui autorisent les noirs à étudier dans les écoles blanches. Corman n’a qu’un petit budget. Il le réalise en noir et blanc et engage des acteurs inconnus

dont la carrière se limitera à des séries télévisées. William Shatner crève l’écran. Il incarne Adam Cramer, membre d’une organisation raciste blanche. De passage dans une petite

ville du Sud, il monte ses habitants contre les noirs « ces nègres qui bientôt obtiendront le droit de vote, pourront briguer la mairie, devenir policiers, et gouverneront l’Etat ». Manifeste

contre le racisme et le Klu Klux Klan, il suscita haine et indignation lorsqu’il sortit sur les écrans d’une Amérique encore profondément raciste. On mesure le chemin parcouru avec l’élection

d’Obama. Une perle noire à ne pas manquer.

JEUDI 11 décembre

JEUDI 11 décembre

Dîner dans une brasserie parisienne avec Mimi Perrin, sa fille Isabelle et quelques

membres de la commission vocale de l’Académie du Jazz que Mimi préside depuis plusieurs années. Une tradition. Les débats et les votes se passent chez cette dernière, un appartement qu’elle

occupe avec ses chats. Pour ceux qui l’ignorent, Mimi Perrin (sur la pochette, la seconde à partir de la gauche)

fonda les fameux Double Six en 1959. Parrainé par Quincy Jones, ce groupe vocal, le meilleur de l’histoire du jazz, acquit une réputation internationale, séduisit Dizzy Gillespie et se hissa à

la première place des référendums de la revue Down Beat entre 1962 et 1966. Ayant mis fin à sa carrière de chanteuse pour des raisons de santé, Mimi se fit un nom dans l’édition. Sa connaissance

de la langue anglaise lui permit de traduire en français de nombreux ouvrages. Citons l’autobiographie de Dizzy et le livre de souvenirs de Ross Russell sur Charlie

Parker. Mimi et sa fille Isabelle ont également traduit l’autobiographie de Quincy Jones et tous les romans de John Le Carré depuis “La Maison Russie“.

Leur préféré : “La Constance du jardinier“. Le film de Fernando Meirelles avec Ralph Fiennes est également très réussi. Kothbiro son magnifique

générique fin a été repris par Kenny Werner dans “Lawn Chair Society“ (Blue Note).

SAMEDI 13 décembre

Ahmad Jamal Salle Pleyel. On ne change pas une équipe gagnante et le pianiste de Pittsburgh aurait du mal à trouver

d’autres musiciens aussi rôdés à sa musique que James Cammack à la contrebasse, James Johnson à la batterie et Manolo Badrena aux percussions.

Jamal exige beaucoup et sa section rythmique doit être capable d’anticiper ses moindres désirs. Pas question de faire bouger un tempo, de rater l’enchaînement d’une cadence. Tous savent

exactement quelle est leur place dans cette alchimie sonore qui ne laisse pas grand-chose au hasard. Au programme : quelques standards dont le fameux Poinciana et des compositions

personnelles disséminées dans “It’s Magic“ et “After Fajr“, ses derniers disques. Ahmad improvise, mais dans le cadre d’une musique aussi préparée qu’un moteur de formule 1 la veille d’un grand

prix. Il développe depuis quelques années un jeu orchestral, attaque ses notes avec vigueur, leur donne du poids, de l’épaisseur, son quartette sonnant comme un petit big band. Il aime les feux

d’artifice de trilles, d’arpèges, les notes perlées qu’il caresse dans les aigus du clavier, mais peut très bien s’arrêter de jouer au milieu d’une phrase. Ses musiciens rythment ses silences et

maintiennent une tension permanente.

Il est 21 heures 30 lorsque le concert d’Ahmal se

termine. Donald Brown joue au Sunside. Le pianiste aime les jam-sessions, les rencontres improvisées. S’il peaufine ses compositions en studio, se produire en club est pour lui

récréation, terrain de jeu ludique. Contrairement à Ahmad Jamal, on ne sait jamais ce qu’il va inventer, quelles notes il va jouer. Donald se fait plaisir. Ses musiciens aussi.

Stéphane Belmondo au bugle et Jérôme Bardes à la guitare se partagent avec lui les chorus. Darryl Hall à la contrebasse et Leon

Parker à la batterie leur fournissent les rythmes solides sur lesquels s’appuyer. Les standards qu’ils reprennent sont trempés dans les notes bleues et les accords du blues. Le swing

cimente leur discours fiévreux. Ils ne jouent pas souvent ensemble, ont trouvé leurs marques, et sont capables d’occuper la scène jusqu’au petit matin.

I Concentrate On You, Baltimore Oriole,

Falling in Love with Love, How Deep is the Ocean, Dat Dere, au Duc des Lombards les standards se succèdent, magnifiés par la voix d’une grande chanteuse de jazz.

Sheila Jordan fête son quatre-vingtième anniversaire. Comme Helen Merrill, Blossom Dearie et Norma Winstone, elle a apporté au

jazz un timbre particulier, une technique de chant qui lui est propre. Sa voix un peu voilée, feutrée, expressive, s’accorde bien avec les cordes d’une contrebasse. Celle de Thomas

Bramerie la sert avec respect. Au piano Franck Avitabile ; à la batterie Aldo Romano. La flûte de Nicolas Stilo les rejoint et dessine

d’élégantes arabesques sonores. La nuit ne fait que commencer.

I Concentrate On You, Baltimore Oriole,

Falling in Love with Love, How Deep is the Ocean, Dat Dere, au Duc des Lombards les standards se succèdent, magnifiés par la voix d’une grande chanteuse de jazz.

Sheila Jordan fête son quatre-vingtième anniversaire. Comme Helen Merrill, Blossom Dearie et Norma Winstone, elle a apporté au

jazz un timbre particulier, une technique de chant qui lui est propre. Sa voix un peu voilée, feutrée, expressive, s’accorde bien avec les cordes d’une contrebasse. Celle de Thomas

Bramerie la sert avec respect. Au piano Franck Avitabile ; à la batterie Aldo Romano. La flûte de Nicolas Stilo les rejoint et dessine

d’élégantes arabesques sonores. La nuit ne fait que commencer.

Photos ©Pierre de Chocqueuse

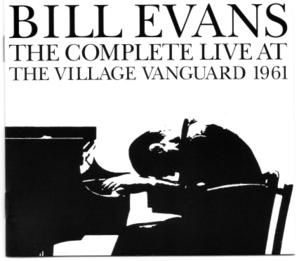

japonais. Ces derniers raffolent des pianistes qui sucrent leur musique et ne jouent que des ballades. “Romantic Rhapsody“ ne contient que cela,

mais Beirach sait habilement durcir son jeu et évite les jolies notes inutiles. George Mraz assure toujours la contrebasse, mais Billy Hart remplace Al

Foster et sa frappe est plus dure. On comparera les deux versions de Spring is Here. Dans celle de 1981, l’introduction au piano est inoubliable et Mraz tient une forme

éblouissante. Son jeu de contrebasse fait la différence. Je me laisse également tenter par un disque de piano solo, un concert au Japon de 1981. Beirach reprend trois de ses morceaux dont le

magnifique ELM, et trois standards de ou associés à Bill Evans. Du bonheur garanti

japonais. Ces derniers raffolent des pianistes qui sucrent leur musique et ne jouent que des ballades. “Romantic Rhapsody“ ne contient que cela,

mais Beirach sait habilement durcir son jeu et évite les jolies notes inutiles. George Mraz assure toujours la contrebasse, mais Billy Hart remplace Al

Foster et sa frappe est plus dure. On comparera les deux versions de Spring is Here. Dans celle de 1981, l’introduction au piano est inoubliable et Mraz tient une forme

éblouissante. Son jeu de contrebasse fait la différence. Je me laisse également tenter par un disque de piano solo, un concert au Japon de 1981. Beirach reprend trois de ses morceaux dont le

magnifique ELM, et trois standards de ou associés à Bill Evans. Du bonheur garanti

intime de Mishima. Ce dernier s’est inspiré de sa“Vie du Marquis de Sade“ pour écrire“Madame de Sade“, pièce récemment montée à Paris), avec le scénariste et metteur en scène Shûji

Terayama. Il réalisa des pochettes de disques (“Lotus“ de Santana, “Agharta“ de Miles Davis), des cartons d’invitations pour les défilés d’Issey

Miyake. Ses affiches, peintures, collages, livres relèvent du pop art, empruntent aux réclames américaines des années 5O, à des motifs de kimonos anciens (les parents de Tadanori en

fabriquaient), mais aussi à la tradition des estampes japonaises d’Hiroshige et d’Hokusai.

intime de Mishima. Ce dernier s’est inspiré de sa“Vie du Marquis de Sade“ pour écrire“Madame de Sade“, pièce récemment montée à Paris), avec le scénariste et metteur en scène Shûji

Terayama. Il réalisa des pochettes de disques (“Lotus“ de Santana, “Agharta“ de Miles Davis), des cartons d’invitations pour les défilés d’Issey

Miyake. Ses affiches, peintures, collages, livres relèvent du pop art, empruntent aux réclames américaines des années 5O, à des motifs de kimonos anciens (les parents de Tadanori en

fabriquaient), mais aussi à la tradition des estampes japonaises d’Hiroshige et d’Hokusai.

ans, doyen de la musique cubaine. Leur duo de piano fut un des grands moments de ce concert évènement. Après l’entracte, deux trompettes et deux saxes vinrent renforcer la section rythmique,

souffler des riffs incandescents et fiévreux, l’orchestre sonnant comme un véritable big band, comme Irakere, groupe phare de la musique afro-cubaine dont Chucho fut le leader.

L’ambiance devint encore plus chaude lorsque Mayra Caridad Valdés, la sœur de Chucho, monta sur scène. Sa voix forte, puissante invita à la danse, à la fête. Une onde rythmique

se propagea et fit lever la salle, la musique agissant comme un puissant tonique.

ans, doyen de la musique cubaine. Leur duo de piano fut un des grands moments de ce concert évènement. Après l’entracte, deux trompettes et deux saxes vinrent renforcer la section rythmique,

souffler des riffs incandescents et fiévreux, l’orchestre sonnant comme un véritable big band, comme Irakere, groupe phare de la musique afro-cubaine dont Chucho fut le leader.

L’ambiance devint encore plus chaude lorsque Mayra Caridad Valdés, la sœur de Chucho, monta sur scène. Sa voix forte, puissante invita à la danse, à la fête. Une onde rythmique

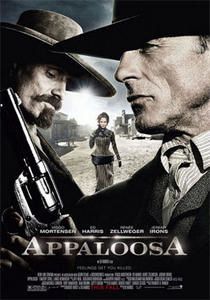

se propagea et fit lever la salle, la musique agissant comme un puissant tonique. Après une remarquable biographie du peintre Jackson Pollock, Ed Harris repasse derrière la caméra avec un sujet radicalement

différent, un western, “Appaloosa“, dans lequel le rôle principal lui convient comme un gant. Il interprète le Marshall Virgil Cole, un homme froid au regard pénétrant, au visage sévère, chargé

de faire régner l’ordre dans petite ville d’Appaloosa (Nouveau-Mexique) en 1882. Le scénario évoque un peu celui de “Rio Bravo“ d’Howard Hawks. On pense aussi à “L’homme aux

colts d’or“ d’Edward Dmytryk. Everett Hitch (Viggo Mortensen), son adjoint, la seule personne pour laquelle il éprouve une réelle amitié, est un homme aussi

taciturne que lui, ce qui permet à Harris également co-producteur et co-scénariste du film, d’économiser les dialogues. Virgil Cole parle peu, mais bouquine et cherche à améliorer son vocabulaire

défaillant. Si Jeremy Irons campe un méchant présentable, la femme tient ici le mauvais rôle. Cole n’est pas dupe de la volage et cupide Allison French (Renée

Zellweger) qui coure les cow-boys virils. Clin d’oeil à Sergio Leone, la caméra s’attarde longuement sur la poussière que le vent porte au cœur même d’Appaloosa,

bourgade entourée de paysages grandioses brûlés par le soleil. Un bon film qui se laisse voir avec plaisir.

Après une remarquable biographie du peintre Jackson Pollock, Ed Harris repasse derrière la caméra avec un sujet radicalement

différent, un western, “Appaloosa“, dans lequel le rôle principal lui convient comme un gant. Il interprète le Marshall Virgil Cole, un homme froid au regard pénétrant, au visage sévère, chargé

de faire régner l’ordre dans petite ville d’Appaloosa (Nouveau-Mexique) en 1882. Le scénario évoque un peu celui de “Rio Bravo“ d’Howard Hawks. On pense aussi à “L’homme aux

colts d’or“ d’Edward Dmytryk. Everett Hitch (Viggo Mortensen), son adjoint, la seule personne pour laquelle il éprouve une réelle amitié, est un homme aussi

taciturne que lui, ce qui permet à Harris également co-producteur et co-scénariste du film, d’économiser les dialogues. Virgil Cole parle peu, mais bouquine et cherche à améliorer son vocabulaire

défaillant. Si Jeremy Irons campe un méchant présentable, la femme tient ici le mauvais rôle. Cole n’est pas dupe de la volage et cupide Allison French (Renée

Zellweger) qui coure les cow-boys virils. Clin d’oeil à Sergio Leone, la caméra s’attarde longuement sur la poussière que le vent porte au cœur même d’Appaloosa,

bourgade entourée de paysages grandioses brûlés par le soleil. Un bon film qui se laisse voir avec plaisir. visible, ce cirque ne

ressemble à aucun autre. Depuis 1990 Jean-Baptiste Thierrée et Victoria Chaplin (quatrième enfant d’Oona et Charlie Chaplin et

sœur de Géraldine) peaufinent un spectacle total, plein de magie, de musique, de danse, de mime et de comique. Une fantasmagorie poétique, succession de courts tableaux dans

lesquels les objets les plus divers deviennent insectes, monstres de fer aux ailes métalliques, instruments de musique, dragons de papier… L’équilibriste funambule assiste l’illusionniste, le

clown se fait jongleur, ce dernier dresseur d’oies. Le charme opère, vous donne le rire, les yeux que vous aviez enfant.

visible, ce cirque ne

ressemble à aucun autre. Depuis 1990 Jean-Baptiste Thierrée et Victoria Chaplin (quatrième enfant d’Oona et Charlie Chaplin et

sœur de Géraldine) peaufinent un spectacle total, plein de magie, de musique, de danse, de mime et de comique. Une fantasmagorie poétique, succession de courts tableaux dans

lesquels les objets les plus divers deviennent insectes, monstres de fer aux ailes métalliques, instruments de musique, dragons de papier… L’équilibriste funambule assiste l’illusionniste, le

clown se fait jongleur, ce dernier dresseur d’oies. Le charme opère, vous donne le rire, les yeux que vous aviez enfant.

travaux que complètent des portraits d’elle réalisés par

Man Ray, Horst P. Horst, Edward Steichen et George Hoyningen-Huene. L’ensemble très divers réunit aussi bien des photos de

mode, que des images d’Egypte (elle y vécut dans les années 30 avec son premier mari, un riche fonctionnaire égyptien), ou ses célèbres clichés de correspondante de guerre.

travaux que complètent des portraits d’elle réalisés par

Man Ray, Horst P. Horst, Edward Steichen et George Hoyningen-Huene. L’ensemble très divers réunit aussi bien des photos de

mode, que des images d’Egypte (elle y vécut dans les années 30 avec son premier mari, un riche fonctionnaire égyptien), ou ses célèbres clichés de correspondante de guerre.

Crane pose des rythmes forts, les martèle de ses tambours de jungle.

Phil Costing et sa copine en sont tout ébaubis ! Disposant d’une rythmique plus carrée, Yaron fait chanter des accords impossibles, transforme, invente. Toxic de

Britney Spears qu’il inclut fréquemment à son répertoire a l’air d’un nouveau morceau. Hatikva n’en est pas un. Israël en a fait son hymne national. Jouée en rappel, sa

mélodie magnifique, toucha les nantais jazzophiles.

Crane pose des rythmes forts, les martèle de ses tambours de jungle.

Phil Costing et sa copine en sont tout ébaubis ! Disposant d’une rythmique plus carrée, Yaron fait chanter des accords impossibles, transforme, invente. Toxic de

Britney Spears qu’il inclut fréquemment à son répertoire a l’air d’un nouveau morceau. Hatikva n’en est pas un. Israël en a fait son hymne national. Jouée en rappel, sa

mélodie magnifique, toucha les nantais jazzophiles. Joachim Kühn semble tout droit sortir d’un livre de

Goethe. Bonheur de le voir entouré par des jeunes musiciens qui admirent son piano : Christophe Monniot aux saxes, Sébastien Boisseau (de

Nantes) à la contrebasse, Christophe Marguet à la batterie. A l’initiative de ce dernier, ce quartette existe et enchante. Les pièces, toutes écrites par les membres du groupe,

ne sont que le fil conducteur d’une musique changeante comme les couleurs du ciel. Energie pure et averse lyrique provoquent d’étonnants moments d’entente entre le piano et le saxophone. En

éveil, la contrebasse arbitre. Le batteur colore, bruine des sons aériens, mitraille du bronze et du cuivre, commentaires rythmiques au cours desquels les notes trouvent naturellement leur place.

Kühn sait leur donner du poids. Ses mains agiles convoquent Bach, esquissent des fugues inattendues, moments de grâce d’une musique ouverte à tous les

possibles.

Joachim Kühn semble tout droit sortir d’un livre de

Goethe. Bonheur de le voir entouré par des jeunes musiciens qui admirent son piano : Christophe Monniot aux saxes, Sébastien Boisseau (de

Nantes) à la contrebasse, Christophe Marguet à la batterie. A l’initiative de ce dernier, ce quartette existe et enchante. Les pièces, toutes écrites par les membres du groupe,

ne sont que le fil conducteur d’une musique changeante comme les couleurs du ciel. Energie pure et averse lyrique provoquent d’étonnants moments d’entente entre le piano et le saxophone. En

éveil, la contrebasse arbitre. Le batteur colore, bruine des sons aériens, mitraille du bronze et du cuivre, commentaires rythmiques au cours desquels les notes trouvent naturellement leur place.

Kühn sait leur donner du poids. Ses mains agiles convoquent Bach, esquissent des fugues inattendues, moments de grâce d’une musique ouverte à tous les

possibles.

du Jazz, celle de l’album instrumental français pour

“Oui“, publié chez Nocurne en 2007. La musique énergique, puissante, traduit le jusqu’au-boutisme des solistes ; Pierre au Fender Rhodes jouant de longues phrases passionnées ;

du Jazz, celle de l’album instrumental français pour

“Oui“, publié chez Nocurne en 2007. La musique énergique, puissante, traduit le jusqu’au-boutisme des solistes ; Pierre au Fender Rhodes jouant de longues phrases passionnées ;

ténors contestaient le système sans pour autant sacrifier leur esthétisme musical. Une nouvelle génération de jazzmen avait pourtant émergé. Michael Brecker ou

le triumvirat pianistique constitué par Chick Corea, Herbie Hancock et Keith Jarrett savaient faire parler d’eux. Les enfants de Miles

Davis créaient un jazz ouvert sur d’autres cultures. Le cas d'Hancock mis à part, la tentation technologique ne fut qu’une parenthèse dans leurs œuvres. Les jazzmen

d’aujourd’hui s’en sont beaucoup inspirés. Normal. On écoute toujours avec plaisir “Facing You“ ou “Belonging“ de Jarrett, les débuts de Pat Metheny sur ECM, les

vieux albums de Paul Motian et de Gary Burton ou les remarquables enregistrements que Corea effectua dans les années 80 au sein de son Trio

Music. Les musiciens talentueux d’aujourd’hui deviendront peut-être les modèles de demain. L’avenir nous dira lesquels. Et tournent les chevaux de bois...

ténors contestaient le système sans pour autant sacrifier leur esthétisme musical. Une nouvelle génération de jazzmen avait pourtant émergé. Michael Brecker ou

le triumvirat pianistique constitué par Chick Corea, Herbie Hancock et Keith Jarrett savaient faire parler d’eux. Les enfants de Miles

Davis créaient un jazz ouvert sur d’autres cultures. Le cas d'Hancock mis à part, la tentation technologique ne fut qu’une parenthèse dans leurs œuvres. Les jazzmen

d’aujourd’hui s’en sont beaucoup inspirés. Normal. On écoute toujours avec plaisir “Facing You“ ou “Belonging“ de Jarrett, les débuts de Pat Metheny sur ECM, les

vieux albums de Paul Motian et de Gary Burton ou les remarquables enregistrements que Corea effectua dans les années 80 au sein de son Trio

Music. Les musiciens talentueux d’aujourd’hui deviendront peut-être les modèles de demain. L’avenir nous dira lesquels. Et tournent les chevaux de bois...

mémoire. Découverte de Jackie Allen, chanteuse au métier solide que

chaperonne Hans Sturm, contrebassiste à la sonorité superbe. Ce dernier rythme délicatement la voix tout en faisant chanter ses notes. Hervé Sellin, harmoniste

raffiné, accompagne au piano. Après la pause, Thierry Barbé (en photo) interprète magistralement l’Hommage à J.S. Bach écrit en 1969 par le compositeur Suisse

Julien-François Zbinden. Sa chevelure fait penser à la crinière d’un lion, Peter Ind, 80 ans cette année, étonne par son énergie, la musicalité d’un tempo solide

qu’il met au service du bebop avec Rufus Reid, un complice de taille. Utilisant une contrebasse descendant jusqu’au do grave, ce dernier éblouit par sa façon de faire sonner les

harmoniques de son instrument. Riccardo Del Fra et ses invités – Stéphane Belmondo au bugle, Remy Dumoulin au ténor, Bruno

Ruder au piano, Julien Letellier à la batterie - terminent en beauté la soirée. De gauche à droite sur la photo : Stafford James, Rufus

Reid, Peter Ind, Riccardo Del Fra et Renaud Garcia-Fons.

mémoire. Découverte de Jackie Allen, chanteuse au métier solide que

chaperonne Hans Sturm, contrebassiste à la sonorité superbe. Ce dernier rythme délicatement la voix tout en faisant chanter ses notes. Hervé Sellin, harmoniste

raffiné, accompagne au piano. Après la pause, Thierry Barbé (en photo) interprète magistralement l’Hommage à J.S. Bach écrit en 1969 par le compositeur Suisse

Julien-François Zbinden. Sa chevelure fait penser à la crinière d’un lion, Peter Ind, 80 ans cette année, étonne par son énergie, la musicalité d’un tempo solide

qu’il met au service du bebop avec Rufus Reid, un complice de taille. Utilisant une contrebasse descendant jusqu’au do grave, ce dernier éblouit par sa façon de faire sonner les

harmoniques de son instrument. Riccardo Del Fra et ses invités – Stéphane Belmondo au bugle, Remy Dumoulin au ténor, Bruno

Ruder au piano, Julien Letellier à la batterie - terminent en beauté la soirée. De gauche à droite sur la photo : Stafford James, Rufus

Reid, Peter Ind, Riccardo Del Fra et Renaud Garcia-Fons.

dès sa première représentation au Théâtre de l’Oeuvre le 10 décembre de la même

année. Jean-Christophe Averty en fit un film cathodique en 1965. Non sans tohu-bohu. Les propos que Jarry fait tenir à ses personnages ne pouvaient que déplaire à une bourgeoisie

hypocrite et bien pensante. J’avais treize ans et mon professeur de français s’était bien gardé de nous parler du père Ubu, officier de confiance du roi de Pologne Venceslas qui

conspire et assassine ce dernier, passe à la trappe nobles, magistrats et financiers, et parcourt le pays rançonner les paysans dans son « voiturin à phynances ». La dernière demi-heure contient

quelques longueurs, mais il fallait toute l’imagination d’Averty pour mettre en scène une armée de personnages ubuesques et à les faire entrer dans le petit écran. Les trucages, cornegidouille!,

gardent un charme que n’aurait pas désavoué le grand Georges Méliès.

dès sa première représentation au Théâtre de l’Oeuvre le 10 décembre de la même

année. Jean-Christophe Averty en fit un film cathodique en 1965. Non sans tohu-bohu. Les propos que Jarry fait tenir à ses personnages ne pouvaient que déplaire à une bourgeoisie

hypocrite et bien pensante. J’avais treize ans et mon professeur de français s’était bien gardé de nous parler du père Ubu, officier de confiance du roi de Pologne Venceslas qui

conspire et assassine ce dernier, passe à la trappe nobles, magistrats et financiers, et parcourt le pays rançonner les paysans dans son « voiturin à phynances ». La dernière demi-heure contient

quelques longueurs, mais il fallait toute l’imagination d’Averty pour mettre en scène une armée de personnages ubuesques et à les faire entrer dans le petit écran. Les trucages, cornegidouille!,

gardent un charme que n’aurait pas désavoué le grand Georges Méliès.

œuvre d’Olivier Messiaen. Chronique prochaine dans ce blogdechoc.

œuvre d’Olivier Messiaen. Chronique prochaine dans ce blogdechoc.

recommande. Il a raison, “Music Hole“ me plaît par sa fantaisie, sa fraîcheur. Il

échappe à toute classification et sa musique s’envole, portée par les grandes ailes des voix. Chanté principalement en anglais, ce disque est aussi un véritable tour de force sur un plan vocal –

la cinquième plage, The Monk, résume ce qu’est capable de faire cette vraie chanteuse. Aidée par quelques amis, par des voix de basse (celle de Sly Johnson apparaît au

générique), les percussions « corporelles, à eau ou dans le piano » de ses invités, et grâce au re-recordings que permet le studio, Camille démultiplie sa voix, la rend légère et

souple pour murmurer de délicieuses mélodies, rauque et sauvage pour chanter des rythmes d’une variété stupéfiante. Un duo avec Bobby McFerrin serait loin d’être

ridicule.

recommande. Il a raison, “Music Hole“ me plaît par sa fantaisie, sa fraîcheur. Il

échappe à toute classification et sa musique s’envole, portée par les grandes ailes des voix. Chanté principalement en anglais, ce disque est aussi un véritable tour de force sur un plan vocal –

la cinquième plage, The Monk, résume ce qu’est capable de faire cette vraie chanteuse. Aidée par quelques amis, par des voix de basse (celle de Sly Johnson apparaît au

générique), les percussions « corporelles, à eau ou dans le piano » de ses invités, et grâce au re-recordings que permet le studio, Camille démultiplie sa voix, la rend légère et

souple pour murmurer de délicieuses mélodies, rauque et sauvage pour chanter des rythmes d’une variété stupéfiante. Un duo avec Bobby McFerrin serait loin d’être

ridicule.

Evans“ avec George Mraz et Al Foster) m’enchante. Dans la soirée, je croise mon musicien en armure entre les bras d’infirmiers maousse costauds. Dans

une salle de l’Usine Spring Court dans le 11ème, Daniel Yvinec doit dévoiler les programmes de la saison 2009/2010 du prochain ONJ dont il est directeur artistique pour

trois ans. Rencontrant Daniel Humair, je lui montre une photo prise quelques jours auparavant dans un café parisien, celle d’un Super Baby dont le cœur plastifié fait méchamment

Evans“ avec George Mraz et Al Foster) m’enchante. Dans la soirée, je croise mon musicien en armure entre les bras d’infirmiers maousse costauds. Dans

une salle de l’Usine Spring Court dans le 11ème, Daniel Yvinec doit dévoiler les programmes de la saison 2009/2010 du prochain ONJ dont il est directeur artistique pour

trois ans. Rencontrant Daniel Humair, je lui montre une photo prise quelques jours auparavant dans un café parisien, celle d’un Super Baby dont le cœur plastifié fait méchamment

Boum. Daniel en est tout retourné. Constitué de jeunes musiciens – Yvinec en a

auditionné 150 en deux mois ! - , l’Orchestre National de Jazz, qu’il souhaite transformer en laboratoire de création musicale, démarre trois projets

Boum. Daniel en est tout retourné. Constitué de jeunes musiciens – Yvinec en a

auditionné 150 en deux mois ! - , l’Orchestre National de Jazz, qu’il souhaite transformer en laboratoire de création musicale, démarre trois projets spécifiques. Le premier autour de la voix de Robert Wyatt, enregistré a capella

(la musique sera arrangée par Vincent Artaud) ; le second “Broadway in Satin“, autour de Billie Holiday avec Alban Darche comme arrangeur ;

enfin la mise en musique de certaines scènes du “Carmen“ de Cecil B. DeMille (1915), projet auquel seront conviés Bernardo Sandoval et Benoît

Delbecq. Pas le temps de découvrir les musiciens de ce nouvel ONJ, je fonce au New Morning. Ronnie Lynn Patterson s’y produit avec Stéphane Kerecki à la

contrebasse et Louis Moutin à la batterie.

spécifiques. Le premier autour de la voix de Robert Wyatt, enregistré a capella

(la musique sera arrangée par Vincent Artaud) ; le second “Broadway in Satin“, autour de Billie Holiday avec Alban Darche comme arrangeur ;

enfin la mise en musique de certaines scènes du “Carmen“ de Cecil B. DeMille (1915), projet auquel seront conviés Bernardo Sandoval et Benoît

Delbecq. Pas le temps de découvrir les musiciens de ce nouvel ONJ, je fonce au New Morning. Ronnie Lynn Patterson s’y produit avec Stéphane Kerecki à la

contrebasse et Louis Moutin à la batterie.

de belles notes perlées, imaginer une ligne

mélodique d’une grande poésie ou tout aussi bien adopter un jeu en accords, presque staccato, puissant dans les graves qu’il fait gronder comme l’orage. Son premier concert parisien, il le donna

en 1996 à la Villa, défunt club de la rue Jacob. Dany Michel (sur la photo avec Bill) en assurait la programmation. Philippe Ghielmetti, qui a produit plusieurs

albums du pianiste (le dernier avec le violoncelliste Matt Turner chroniqué dans ce même blog) assistait au concert. Un petit tour au Duc des Lombards pour écouter le grand Roy

Haynes et ses musiciens dans In a Sentimental Mood, la mélodie idéale pour terminer la nuit.

de belles notes perlées, imaginer une ligne

mélodique d’une grande poésie ou tout aussi bien adopter un jeu en accords, presque staccato, puissant dans les graves qu’il fait gronder comme l’orage. Son premier concert parisien, il le donna

en 1996 à la Villa, défunt club de la rue Jacob. Dany Michel (sur la photo avec Bill) en assurait la programmation. Philippe Ghielmetti, qui a produit plusieurs

albums du pianiste (le dernier avec le violoncelliste Matt Turner chroniqué dans ce même blog) assistait au concert. Un petit tour au Duc des Lombards pour écouter le grand Roy

Haynes et ses musiciens dans In a Sentimental Mood, la mélodie idéale pour terminer la nuit.