On ne présente

plus Lee Konitz. Agé de 82 ans, l’altiste fut de bien des aventures. Représentant de l’esthétique cool, il s’est mêlé aux courants d’avant-garde sans

jamais sacrifier la suavité de ses lignes mélodiques. Plus transparente que jamais, sa sonorité s’entend aujourd’hui comme vibration. Fragile, elle ne semble pas avoir plus de consistance que

l’air qui la rend perceptible, mais dans ce souffle que réduit le poids des ans passe une émotion intense. Né à Paris de parents américains, Dan (Daniel) Tepfer se fit remarquer en 2002 en terminant

semi finaliste du Concours International de Piano Jazz Martial Solal. Il compléta ses études jazzistiques au New England Conservatory de Boston sous la direction du pianiste Danilo

Pérez. Installé à New York en 2005, il remportait un an plus tard le Montreux Jazz Festival Solo Piano Competition, récompense suivie par d’autres prix

aussi prestigieux. Daniel Tepfer reste pourtant scandaleusement méconnu. Souffrant d’une diffusion confidentielle, ses albums en trio et

en solo restent introuvables chez les disquaires. “Duos with Lee“ paraît heureusement sur le label Sunnyside qui, en France, bénéficie via Naïve d’une vraie distribution. Konitz et Tepfer se sont

rencontrés grâce à Martial Solal. Les deux

On ne présente

plus Lee Konitz. Agé de 82 ans, l’altiste fut de bien des aventures. Représentant de l’esthétique cool, il s’est mêlé aux courants d’avant-garde sans

jamais sacrifier la suavité de ses lignes mélodiques. Plus transparente que jamais, sa sonorité s’entend aujourd’hui comme vibration. Fragile, elle ne semble pas avoir plus de consistance que

l’air qui la rend perceptible, mais dans ce souffle que réduit le poids des ans passe une émotion intense. Né à Paris de parents américains, Dan (Daniel) Tepfer se fit remarquer en 2002 en terminant

semi finaliste du Concours International de Piano Jazz Martial Solal. Il compléta ses études jazzistiques au New England Conservatory de Boston sous la direction du pianiste Danilo

Pérez. Installé à New York en 2005, il remportait un an plus tard le Montreux Jazz Festival Solo Piano Competition, récompense suivie par d’autres prix

aussi prestigieux. Daniel Tepfer reste pourtant scandaleusement méconnu. Souffrant d’une diffusion confidentielle, ses albums en trio et

en solo restent introuvables chez les disquaires. “Duos with Lee“ paraît heureusement sur le label Sunnyside qui, en France, bénéficie via Naïve d’une vraie distribution. Konitz et Tepfer se sont

rencontrés grâce à Martial Solal. Les deux  musiciens s’entendent si bien (au propre comme au figuré) qu’ils nous offrent aujourd’hui ce disque, témoignage ludique de leur complicité. Il réunit dix

courtes pièces, entièrement improvisées en studio. Baptisées Elande et numérotées de 1 à 10, elles présentent toutes des tonalités différentes. S’y ajoutent un vieux standard des

années 20, une composition de Dan placé au centre de l’album et un morceau en piano solo. Lee est quasiment le seul soliste de ces dix improvisations. Dans la première, Dan joue un ostinato,

fournit un rythme sur lequel le saxophoniste invente et développe une ligne mélodique vagabonde et poétique. La prise de son fait entendre les petits clics que font les clés de son instrument. On

réalise que tout en lui laissant la plus grande liberté, Dan Tepfer guide les pas de son aîné et compense sa justesse approximative, sa

sonorité fragile par un jeu de piano particulièrement réactif. Attentif, il embellit la ligne mélodique, sert au mieux le tendre saxophone de Lee. Le blues s’invite dans Elande

n°2 et après un début hésitant, le chant aérien du saxophone répond aux notes graves du clavier. Plus lent, Elande n°3 possède un aspect

mystérieux et envoûtant. Dan économise ses notes pour l’improvisation suivante, offrir un majestueux contrepoint à l’alto inspiré. Concis, presque des haïkus, les deux morceaux qui suivent sont

plus abstraits. Deux discours semblent cohabiter dans le cinquième, comme si les deux hommes jouaient deux partitions différentes dans la même tonalité. Les vagues de notes du piano répondent à

celles du saxophone dans le sixième, abordé sur un tempo plus vif. Merka Tikva

musiciens s’entendent si bien (au propre comme au figuré) qu’ils nous offrent aujourd’hui ce disque, témoignage ludique de leur complicité. Il réunit dix

courtes pièces, entièrement improvisées en studio. Baptisées Elande et numérotées de 1 à 10, elles présentent toutes des tonalités différentes. S’y ajoutent un vieux standard des

années 20, une composition de Dan placé au centre de l’album et un morceau en piano solo. Lee est quasiment le seul soliste de ces dix improvisations. Dans la première, Dan joue un ostinato,

fournit un rythme sur lequel le saxophoniste invente et développe une ligne mélodique vagabonde et poétique. La prise de son fait entendre les petits clics que font les clés de son instrument. On

réalise que tout en lui laissant la plus grande liberté, Dan Tepfer guide les pas de son aîné et compense sa justesse approximative, sa

sonorité fragile par un jeu de piano particulièrement réactif. Attentif, il embellit la ligne mélodique, sert au mieux le tendre saxophone de Lee. Le blues s’invite dans Elande

n°2 et après un début hésitant, le chant aérien du saxophone répond aux notes graves du clavier. Plus lent, Elande n°3 possède un aspect

mystérieux et envoûtant. Dan économise ses notes pour l’improvisation suivante, offrir un majestueux contrepoint à l’alto inspiré. Concis, presque des haïkus, les deux morceaux qui suivent sont

plus abstraits. Deux discours semblent cohabiter dans le cinquième, comme si les deux hommes jouaient deux partitions différentes dans la même tonalité. Les vagues de notes du piano répondent à

celles du saxophone dans le sixième, abordé sur un tempo plus vif. Merka Tikva  interrompt cette série. Konitz prend le temps de développer ce morceau, le plus

long du disque, par des phrases suaves et mélodiques. Tepfer enrichit délicatement son discours et prend (enfin) un chorus aux notes rêveuses et mélancoliques. Le cycle des improvisations

reprend. L’impressionnant bagage « classique » du pianiste se perçoit surtout dans Elande n°8. Konitz s’y montre particulièrement

lyrique. Plus longue, la dixième pièce sort des limbes de l’imaginaire pour se structurer autour de la mélodie de The Last Time I Saw Paris. Dan

nous offre sans doute la quintessence de son art pianistique dans No Lee, un morceau en solo, une improvisation dans laquelle, porté par le léger

balancements des notes, le piano grave et profond délivre un riche vocabulaire harmonique. Trees, un vieux

thème, conclut l‘album sur un chant optimiste. D’une grande fraîcheur, il se prête aux accords élégants du piano, au velouté sensuel d’un saxophone émouvant.

interrompt cette série. Konitz prend le temps de développer ce morceau, le plus

long du disque, par des phrases suaves et mélodiques. Tepfer enrichit délicatement son discours et prend (enfin) un chorus aux notes rêveuses et mélancoliques. Le cycle des improvisations

reprend. L’impressionnant bagage « classique » du pianiste se perçoit surtout dans Elande n°8. Konitz s’y montre particulièrement

lyrique. Plus longue, la dixième pièce sort des limbes de l’imaginaire pour se structurer autour de la mélodie de The Last Time I Saw Paris. Dan

nous offre sans doute la quintessence de son art pianistique dans No Lee, un morceau en solo, une improvisation dans laquelle, porté par le léger

balancements des notes, le piano grave et profond délivre un riche vocabulaire harmonique. Trees, un vieux

thème, conclut l‘album sur un chant optimiste. D’une grande fraîcheur, il se prête aux accords élégants du piano, au velouté sensuel d’un saxophone émouvant.

Lee Konitz et Dan Tepfer se produiront en duo au Duc des Lombards le dimanche 29 novembre. Concerts à 19h00 et 21h00.

Photos © Jean-Jacques Pussiau, ici spécialement

remercié.

Les balais de Fabrice Moreau bruissent sur sa caisse claire ; des voix murmurent une étrange mélopée ; au piano, Edouard

Ferlet en joue les accords magnifiques puis laisse chanter la trompette d’Airelle Besson. Le morceau s’intitule La fable du grimoire. Il ouvre un album peu

ordinaire, insolite par son instrumentation. On y découvre de la très belle musique jouée avec une grande économie de moyens. Alexandra Grimal complète la formation aux

saxophones. Pas de contrebasse dans un espace sonore qui s’en trouve agrandi. Peu d’ostinato dans des pièces impressionnistes presque transparentes. Les notes jouées en suggèrent d’autres non

exprimées, invisibles mais présentes. On passe ainsi de l’autre côté du miroir, dans un univers sonore aux mélodies « inspirées implicitement par (Henri)

Dutilleux, les modes d’(Olivier) Messiaen, ou les couleurs de Charles Koechlin » pour reprendre les propos de Ferlet. Ce

dernier joue ici un piano aux harmonies très pures qui semblent constamment flotter – Bords perdus, Amane. A la batterie, Fabrice Moreau suggère et diffracte

délicatement les rythmes, apporte des couleurs et commente les silences. Trompette et saxophone mêlent leurs voix mélodiques, tissent de mystérieux contre-chants, tiennent de longues notes

capiteuses et, à tour de rôle, cisèlent leurs improvisations. L’écriture très souple offre de larges espaces à ces dernières. Les instruments s’y promènent. Notes et accords respirent, évoquent

des images, des paysages dans lesquels il fait bon badauder.

Les balais de Fabrice Moreau bruissent sur sa caisse claire ; des voix murmurent une étrange mélopée ; au piano, Edouard

Ferlet en joue les accords magnifiques puis laisse chanter la trompette d’Airelle Besson. Le morceau s’intitule La fable du grimoire. Il ouvre un album peu

ordinaire, insolite par son instrumentation. On y découvre de la très belle musique jouée avec une grande économie de moyens. Alexandra Grimal complète la formation aux

saxophones. Pas de contrebasse dans un espace sonore qui s’en trouve agrandi. Peu d’ostinato dans des pièces impressionnistes presque transparentes. Les notes jouées en suggèrent d’autres non

exprimées, invisibles mais présentes. On passe ainsi de l’autre côté du miroir, dans un univers sonore aux mélodies « inspirées implicitement par (Henri)

Dutilleux, les modes d’(Olivier) Messiaen, ou les couleurs de Charles Koechlin » pour reprendre les propos de Ferlet. Ce

dernier joue ici un piano aux harmonies très pures qui semblent constamment flotter – Bords perdus, Amane. A la batterie, Fabrice Moreau suggère et diffracte

délicatement les rythmes, apporte des couleurs et commente les silences. Trompette et saxophone mêlent leurs voix mélodiques, tissent de mystérieux contre-chants, tiennent de longues notes

capiteuses et, à tour de rôle, cisèlent leurs improvisations. L’écriture très souple offre de larges espaces à ces dernières. Les instruments s’y promènent. Notes et accords respirent, évoquent

des images, des paysages dans lesquels il fait bon badauder.

musiciens s’entendent si bien (au propre comme au figuré) qu’ils nous offrent aujourd’hui ce disque, témoignage ludique de leur complicité. Il réunit dix

courtes pièces, entièrement improvisées en studio. Baptisées Elande

musiciens s’entendent si bien (au propre comme au figuré) qu’ils nous offrent aujourd’hui ce disque, témoignage ludique de leur complicité. Il réunit dix

courtes pièces, entièrement improvisées en studio. Baptisées Elande interrompt cette série. Konitz prend le temps de développer ce morceau, le plus

long du disque, par des phrases suaves et mélodiques. Tepfer enrichit délicatement son discours et prend (enfin) un chorus aux notes rêveuses et mélancoliques. Le cycle des improvisations

reprend. L’impressionnant bagage « classique » du pianiste se perçoit surtout dans

interrompt cette série. Konitz prend le temps de développer ce morceau, le plus

long du disque, par des phrases suaves et mélodiques. Tepfer enrichit délicatement son discours et prend (enfin) un chorus aux notes rêveuses et mélancoliques. Le cycle des improvisations

reprend. L’impressionnant bagage « classique » du pianiste se perçoit surtout dans

ostinato et

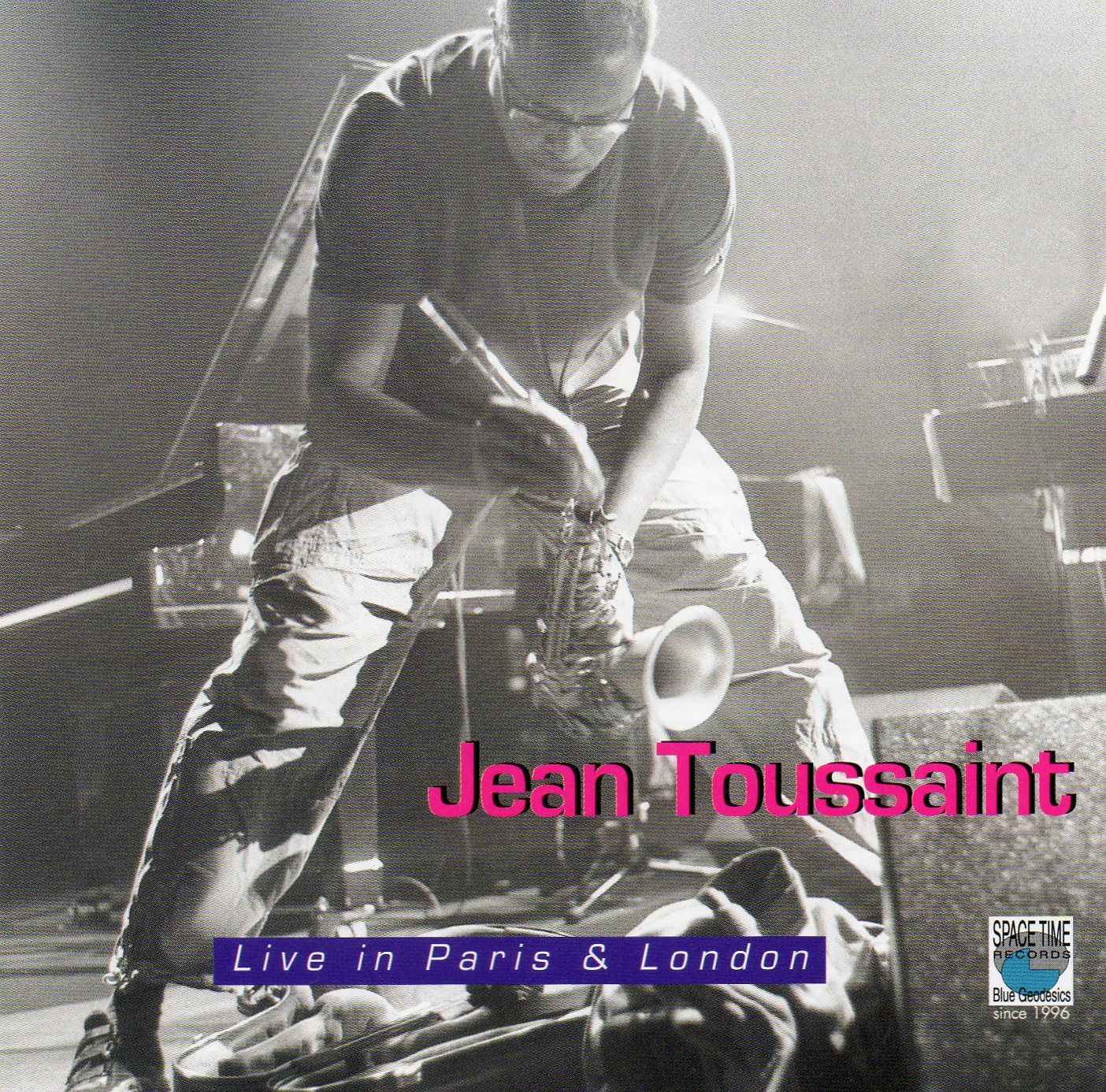

entretient une tension permanente. Dans le funky Heian Yondan – le morceau s’étale sur presque quinze minutes, mais on ne s’y ennuie pas une seconde - , Jean répète et rythme de courtes

phrases, improvise tout en gardant toujours en mémoire les structures mélodiques du thème qu’il explore jusqu’au-boutisme, l’expression toujours lisible restant d’un grand lyrisme. A la guitare,

Jérôme Barde ponctue et relance avec de petits riffs. Il joue également sur Chubby Rain construit sur une grille de blues. Son instrument y trouve naturellement sa

place. Les quelques ballades de l’album sont également épatantes. Si Jean Toussaint évoque parfois Sonny Rollins lorsqu’il joue du ténor, c’est à Wayne

Shorter que l’on pense à l’écoute de Hymn, chant mélancolique aux harmonies singulières abordé au soprano, et à John Coltrane lorsque sur le même instrument

Jean déverse avec logique un torrent de notes brûlantes dans Mirage, composition dans laquelle Andrew McCormack prend un solo éblouissant. Benet McLean

le remplace au piano dans une version particulièrement sobre et émouvante de Round Midnight, dernière plage de ce disque événement. Si ce dernier le joue “à la Monk“, Jean

Toussaint

ostinato et

entretient une tension permanente. Dans le funky Heian Yondan – le morceau s’étale sur presque quinze minutes, mais on ne s’y ennuie pas une seconde - , Jean répète et rythme de courtes

phrases, improvise tout en gardant toujours en mémoire les structures mélodiques du thème qu’il explore jusqu’au-boutisme, l’expression toujours lisible restant d’un grand lyrisme. A la guitare,

Jérôme Barde ponctue et relance avec de petits riffs. Il joue également sur Chubby Rain construit sur une grille de blues. Son instrument y trouve naturellement sa

place. Les quelques ballades de l’album sont également épatantes. Si Jean Toussaint évoque parfois Sonny Rollins lorsqu’il joue du ténor, c’est à Wayne

Shorter que l’on pense à l’écoute de Hymn, chant mélancolique aux harmonies singulières abordé au soprano, et à John Coltrane lorsque sur le même instrument

Jean déverse avec logique un torrent de notes brûlantes dans Mirage, composition dans laquelle Andrew McCormack prend un solo éblouissant. Benet McLean

le remplace au piano dans une version particulièrement sobre et émouvante de Round Midnight, dernière plage de ce disque événement. Si ce dernier le joue “à la Monk“, Jean

Toussaint